月: 2015年6月

家族でブラっと。

ネイチャーコラージュのワークショップで子供と一緒にモソモソ謎なオブジェを作ったり、中国の謎めいたトランプ牌をゲットしたり。

公園でお弁当食べて、もやーんと帰宅。のんびりした日曜日でした。

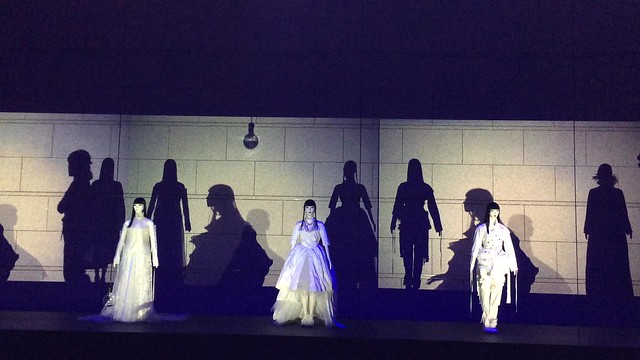

山口小夜子 未来を着る人

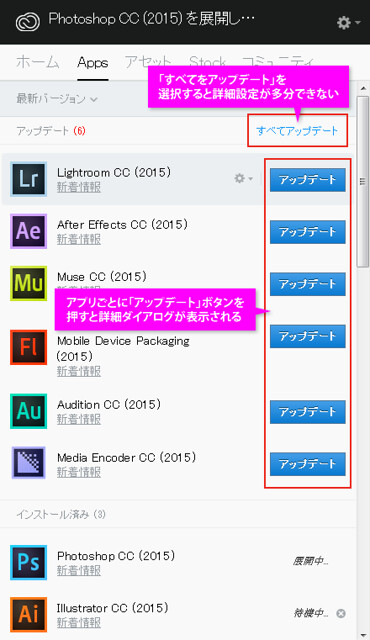

Windows MediaCenterが亡くなるというので、その代替を検討

言わんとしていることは分かる。ただそういう人はホリエモンよりも少ない気がする

圧迫面接みたいな感じな、いわゆる「心を折る」ようなアプローチ。好きなモノを嫌いにさせる技。手法としては分かる、ただどうなんかなーと思う。

全般的にこれはそう。人は自分は思っているほど理性的じゃないことを理解すべき

すごく気になっている・・・

「メディア」の定義から『「機材」「技術」「発信力」』の3点は失われつつある。より思想的な方向にシフトしていくのだけど、果たして集合としてその「思想」を統一できるのか?それは個人の方がより先鋭化されるのではないか?しかしその個に分散した結果強度が失われるのではないか?というジレンマのサイクルに陥っている

素晴らしい試みだと思います。

よく「自然は体にやさしい」というが、自然ほど恐ろしい物はない。それに対抗するための化学が、たまに自然より恐ろしい事になったっつー場合があるっつーことだ。

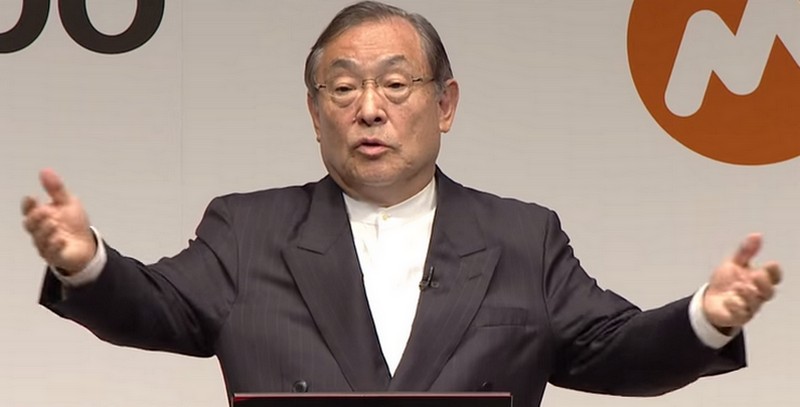

面白い。そろそろ大前教を立ち上げて良い気がします

デジタルシミュレーションを現実にフィードバックしているような雰囲気。ああなるほどと思った。

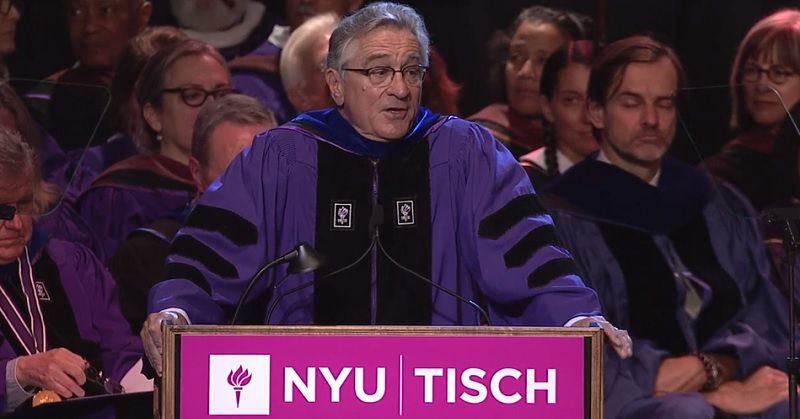

やはり、それなりの実績のある人は、上手にしゃべる。

こういうサービス、実際自分で使った上で提案とかできたらいいなぁと思うけれど、なかなか自分でECはやらん。

正直よくわからんけれど、今後にとって大事なことが色々かいてある・・・はず

失敗例は表に出ず、ただ消え去るのみ・・・

今度やってみよう

アマゾンKindleの文学まとめシリーズはすごい・・・。

本棚には入りきらない量の書籍が一冊にまとまって、しかも安価・・・。

この安売りを「文学に対しての冒涜」と捉える向きがあるのかよくわからないけれど、それよりも、これだけの書籍を購入しても、それを他人(子供)に共有できない「本の貸し借り」という文化の断絶の方が気になる。

(ちょうど先日、その辺エントリーしている「物体に依存した情報移動 – APEIROPHOBIA」)

個人的には子供向けの世界文学などを電子書籍化してもらえると、子供にタブレットを与えても良いような気がしているけれど、電子書籍アプリにそういうペアレンタル機能など存在したものはあるのだろうか?

(今のところAmazon、Google、Koboの3つをそれぞれ使ってみた感じ、そういう機能は無く、あくまで個人利用みたいな雰囲気ではあるけれども・・・)